बांटो और राज करो सत्ता की नीति थी, आज भी है. उसका नया बाना है – विभाजन विभीषिका स्मृति. इस सन्दर्भ में मेरा एक पुराना लेख भी नया हो गया. इसके लिए, थैंक्यू मोदी जी ।

विषय है – भारत विभाजन सिनेमा के पर्दे पर –

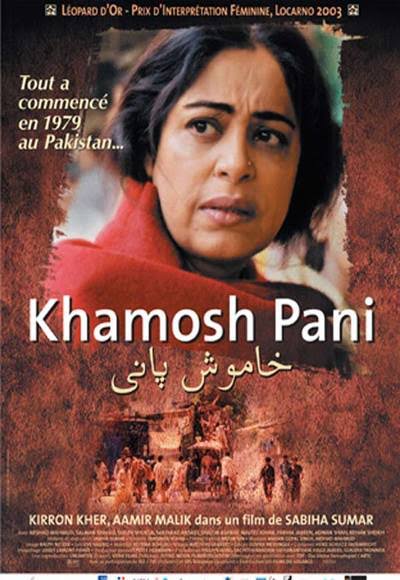

2003 में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी. नाम था – खामोश पानी. इसमें एक महिला आयशा बच्चों को कुरान पढ़ाती है. उसका बेटा जनरल जिया-उल-हक के इस्लामिक कट्टरवाद से ग्रस्त है. बंटवारे के समय आयशा सिख थी. अस्मत बचाने के लिए वह परिवार के चाहने के बाद भी कुँए में नहीं कूदी. भाग गई. अपने अपहरणकर्ता से शादी करके और वीरो से आयशा बन कर बच गई, लेकिन इतनी खौफजदा कि कभी कुएं के पास भी नहीं जाए. उसका अतीत जान कर कट्टर मुस्लिम बेटा उससे नफरत करने लगा. तब आयशा कुएँ में कूद गई. मानवीय त्रासदी की इस असाधारण प्रतीक आयशा की भूमिका किरण खेर ने निभाई थी. अब वे भाजपा सांसद हैं. 2020 की रक्तरंजित फरवरी सवाल करती है – क्या किरण खेर आयशा की वह ऐतिहासिक भूमिका अब भी निभा सकेंगी? क्या हम फिर मुगले आज़म, गर्म हवा, धर्मपुत्र जैसी फ़िल्में बना सकेंगे?

बंटवारे के दौरान हिंसा में दस लाख से ज्यादा लोग मारे गए. करोड़ो बेघर हुए. पागल अत्याचारों की प्रतिक्रिया दोनों तरफ होती रही. यह आज भी जारी है.

बंटवारे के घाव ताज़ा थे, तब फिल्मकार उससे बचते रहे. बाद में उस पर फ़िल्में बनीं. उनमें वह अकल्पनीय हिंसा दिखाई देती है. आज के लोगों तक ये फ़िल्में एक ऐसे युग से आती हैं, जब समय ही हिंसक था.

फिल्मों ने विभाजन का जिक्र तो किया लेकिन यथार्थ से बचती रहीं. सच कहने से ज्यादा बड़ा बोझ था सकारात्मक होने का. आज़ादी के बाद के शुरूआती दस बारह साल गांधी की हत्या, विचारहीन हिंसा, बदलाव की उम्मीद और नई स्थितियों से तालमेल बिठाने में निकल गए.

तब बंटवारे की पृष्ठभूमि पर पहली फिल्म बनी थी, छलिया (1960). इसमें मनमोहन देसाई ने उन अपहृत महिलाओं की दुर्दशा दिखाई, जिनको परिवार ने वापस नहीं लिया. विभाजन की ऐसी ही शिकार शांति (नूतन) से नायक (राज कपूर) को प्यार है. नायक प्यार की कुर्बानी देकर शादीशुदा शान्ति को उसके परिवार से मिलाता है. फिल्म राजनीति से परहेज करती है और मानवीय त्रासदी पर फोकस करती है. विभाजन पर दूसरी फिल्म बनी यश चोपड़ा की धर्मपुत्र (1961). एक अविवाहित मुस्लिम मां अपने शिशु को हिंदू परिवार में छोड़ जाती है. वर्षों बाद उसका बेटा कट्टरपंथी हिंदू बन गया है. वह मुसलमानों को भगाने की साजिश में लगा है, जबकि स्वयं एक मुस्लिम की नाजायज संतान है. फिल्म में हिंदू कट्टरवाद के खिलाफ नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता है.

कभी बहुत लोकप्रिय रहा साहिर लुधियानवी का क्लासिक गीत, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा’ आज एक भूला हुआ तराना है. साहिर का सवाल – ये किसका लहू है, कौन मरा? – आज भी अनुत्तरित है. उन्हें गुनगुनाना अभी के निजाम में गुनाह है. फ़साद तो तब भी हुए थे जब धर्मपुत्र रिलीज हुई थी. अब तो बनना ही कठिन है. अंधे राष्ट्रवाद के खिलाफ यश चोपड़ा और साहिर ने सद्भाव प्रयास किया. फिल्म तो फ्लॉप हुई ही, तनाव भी ऐसा हुआ कि कई वर्षों तक ये विषय किसी ने नहीं उठाया.

नागरिकता (संशोधन) कानून के बाद जो फिल्म सबसे ज्यादा याद आती है, वह है एम एस सथ्यू की गरम हवा. अशांति की आशंका से यह आठ महीने सेंसर में रुकी रही. ये इस्मत चुगताई की कहानी पर है. बंटवारे के कारण हिन्दू मुसलमान बंटे ही, हर मुस्लिम परिवार भी बंट गया. एक हिस्सा मातृभूमि छोड़ गया, दूसरा नहीं गया. हिन्दू मुस्लिम दोनों में उदार और कट्टर जमातें बन गईं.

खुशवंत सिंह की ‘ट्रेन टू पाकिस्तान’ पर पामेला रुक्स ने इसी नाम की फिल्म बनाई. यह पंजाब के एक गाँव की कहानी है. सिख मुसलमान सभी वीभत्स हत्याओं से त्रस्त हैं. लोग असहाय हैं.

अलग अलग समुदायों के तारा सिंह (सनी देओल) और सकीना (अमीषा पटेल) की कहानी है गदर, एक प्रेम कथा. उन्मादी भीड़ से बचाई गई सकीना और तारा सिंह के बीच प्यार में विलेन धार्मिकता है. अमृता प्रीतम के उपन्यास पर 2003 में बनी पिंजर भी विभाजन आधारित फिल्मों के बीच प्रसिद्ध रही. इसमें भी प्रेम सांप्रदायिक दुर्भाव का शिकार है. विभाजन माहौल पर सबसे उल्लेखनीय कृति थी – तमस. भीष्म साहनी के उपन्यास पर गोविंद निहलानी ने यह धारावाहिक बनाया था. इसमें सभी समुदायों की तकलीफ का यथार्थ चित्रण है.

विभाजन आधारित सिनेमा साहित्य में सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम, राजिंदर सिंह बेदी आदि का जोड़ अब नहीं मिलता. मिल भी नही पाएगा चूँकि विभाजन का दर्द उन लोगों ने खुद झेला था. हमारे लिए वह सुनी सुनाई बात है. फिर भी हाल की कई फिल्मों में विभाजन की छाया है. जैसे शहीद-ए मोहब्बत, बूटा सिंह, भाग मिल्खा भाग, खतरनाक इश्क, बेगम जान, इत्यादि.

भारत बनाम पाकिस्तान थीम पर बनी फिल्मों में असली मुद्दा राष्ट्र कम और धर्म ज्यादा होता है. पाकिस्तान से ‘राष्ट्रवादी’ नफरत एक ख़ास धर्म वेशभूषा और भाषा को भी इंगित करती रही है. इस संकेतक का कोई विकल्प भी नहीं है. विषय के निर्वाह में निष्पक्षता शहीद होती रही है.

बॉलीवुड ने भारत-पाकिस्तान, हिन्दू-मुसलमान के बीच दूरी घटाने की कोशिशें भी कीं. लेकिन जातीय, वर्गीय या लिंगीय भेदभाव जैसे विषयों को उतना नहीं छुआ, जितना धार्मिक सौहार्द्र को. अमर अकबर एन्थोनी का दृश्य जब 15 अगस्त 1947 को गांधी की मूर्ति के नीचे एक माँ के तीनों बच्चे तूफान में बिछड़ते हैं, भारत के साम्प्रदायिक बिखराव का प्रतीक है. बच्चे अलग अलग धर्मों में पलते हैं. अंत में आपस में मिलते हैं. लेकिन वह फ़िल्मी कहानी थी.

आई.एस. जौहर की फिल्म नास्तिक (1954) का नायक दंगों को देख नास्तिक बन जाता है. बदला लेने की उसकी यात्रा तीर्थयात्रा बन जाती है. फिल्म वर्षों प्रतिबंधित रही चूंकि इसमें हिंसा में लिप्त कट्टरपंथियों और शरणार्थियों को दिखाया गया है.

कुछ फिल्म निर्माताओं ने धार्मिक अंतर का सतहीपन दिखाने की कोशिश की. इनमें एक साझी संस्कृति और लोकप्रिय इतिहास है. हिन्दू मुसलमान दोनों उसमें हैं. मुग़ल-ए आज़म (1960) इस दौर की सिरमौर है. मुगल शासक भारतीय संस्कृति से अविभाज्य हैं. अकबर होली खेलते हैं. इस संस्कृति में तुलसी दास को मस्जिद में सोने कोई दिक्कत नहीं. तुलसी कहते हैं – मांग के खइबो, मसीत में सोइबो. रसखान कृष्ण के गीत लिखते हैं, नजीर होली गाते हैं. अभी के दौर में ऐसे किसी नजीर, रसखान, अकबर या तुलसी का होना संभव नहीं.

साझा विरासत पर कुठाराघात अचानक नहीं हुआ. कई फिल्में धार्मिक पहचानों, आग्रहों पर जोर देती रहीं. ब्राह्मण पेशवा और मुस्लिम राजकुमारी की प्रेम कहानी सिर्फ प्रेम नहीं. बाजीराव मस्तानी (2015) में भगवा ध्वज भारत के नक्शे पर लहरा रहा है. पद्मावत ने भी साम्प्रदायिकता को कुरेदा.

अखंड भारत असंभव दिखने के साथ हिंदू-राष्ट्रवाद उग्र हो रहा है. हिन्दू मुसलमान अपने इतिहास पर पुनर्विचार कर रहे हैं. कालचक्र पीछे ले जाने को दोनों आतुर हैं.

विभाजन के घाव कच्चे थे, तो फिल्मकारों ने उन्हें नहीं छुआ. पाकिस्तान में कुछ फ़िल्में बनीं, जैसे सैफ़ुद्दीन सैफ़ की करतार सिंह (1959), रज़ा मीर की लाखों में एक (1967) और सबीहा की खामोश पानी (2003). वहां की अधिकांश फिल्मों में मानवता पर राष्ट्रीय/धार्मिक पूर्वाग्रह हावी मिलते हैं. हर मुस्लिम दयालु, हर हिंदू नकारात्मक. भारत में ठीक उलटा दिखता है. यहाँ से सभी पाकिस्तानी बुरे दिखाई देते हैं.

लेकिन 2003 के खामोश पानी का मौन 2020 के दिल्ली के क्रन्दन से कहाँ अलग है? वैलेंटाइन के महीने में दो युवा बेटों की लाशें लेकर आ रहे एक पिता का पथरीला मौन चैनलों के कानफाडू शोर से ज्यादा असह्य है. शायद इसीलिए कोई उसे सुनता भी नहीं.

होली सामने है, दिल्ली ग़म में डूबी हुई है. चालीस लाशें, ढाई सौ घायल, दर्जनों घर जले हुए, दुकानों से काला धुंआ, चेहरे आंसुओं से तर, आँखें डरी हुई, सड़कों पर खून, दीवारों पर गोलियों के निशान – अत्याचार की बेहिसाब कहानियाँ लिए दिल्ली किस मुँह से करे होली का स्वागत! दग्ध दिल्ली ही नहीं हुई, दंगे पूरे देश की पीड़ा हैं. भारत ज्यादा हिंसक होता जा रहा है, इसमें किसे संदेह है?

फ़िल्मी आदर्शवाद के कारण समाज साम्प्रदायिकता की स्थितिपरक विवेचना से बचता रहा. विभाजन और दंगों के आघात की चर्चा करना सरल नहीं है. ऊपर से आज का हिंदुत्व गांधी के “ईश्वर अल्ला तेरो नाम” या वैष्णव जन वाला हिंदुत्व नहीं है. यह पाकिस्तान के प्रति नफरत से भरा है. इसीलिए गले मिलने की रस्म तुरंत ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ और पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध में बदल गई. कई फिल्में अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दिखाती हैं. वे खुद को दूसरे वर्ग का नागरिक महसूस करने के लिए बाध्य किये जाते हैं. संदेह से देखे जाते हैं. “पाकिस्तान जाओ” उनके खिलाफ श्मशान साधना का नया कापालिक मंत्र है. मामूली मतभेद में भी मारण-उच्चाटन के लिए स्वघोषित राष्ट्रवादी यह मन्त्र चाबुक की तरह फटकारते हैं.

फिल्म नसीम में उग्र हिंदुत्व से डरा एक बेटा पिता से पूछता है, “आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए?”

पिता के पास ऐसा कोई ज़वाब नहीं है, जिससे वह बेटे के संतुष्ट कर सके.

1992 ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया. उसके बावजूद ऐसी कोई फिल्म बन सकती थी, जो अगली पीढ़ी के कठिन सवालों के ज़वाब खोजती. कुछ वर्षों से भारत के भविष्य को अतीत में ले जाने की कोशिशें हो रही हैं. लाशें गिर रही हैं. व्यवस्था के प्रति अविश्वास है. ऐसे में वैसी कोई फिल्म कैसे बने?

हम ऐसे दौर में हैं, जब विभाजन झेलनेवाले लोग समाप्त हो चले हैं. कुलदीप नय्यर, भीष्म साहनी, प्राण, मंटो, बलराज साहनी, जैसे लोगों ने विभाजन का दंश खुद झेला था. इसलिए उनका रुख ज्यादा मानवतावादी था. उनकी फिल्में विभाजन के मानवीय पहलू उजागर करती हैं.

विभाजन के बाद भी दंगे हुए, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया. सब बरी. आज़ादी के बाद हम एक कविता जी रहे थे. वास्तविकता अब सामने है. इस वास्तविकता के खिलाफ युवा विद्रोह भी है. सीएए उनके आक्रोश का केंद्र बना था. उसके बरक्श हिंदुत्ववादियों के लिए सीएए एक तार्किक प्रगति है. सरकार के पास हिंदुत्व के पक्के और जिद्दी कार्यक्रम हैं. लेकिन सभी लोग नफरत करने के लिए तैयार नहीं हैं.

बंटवारे के बाद रक्तपात महात्मा गाँधी के रक्त से रुका था. आज उनकी जगह कोई नहीं और भारत की स्थिति वही है, जो 1939 में नाज़ी ज़र्मनी की थी. हिटलर से प्रेरित सामूहिक पागलपन ने यूरोप को जला दिया. लेकिन वहां कोई बर्टोल्ट ब्रेख्त भी था. नाजियों के खिलाफ उनके ही बच्चे उठ खड़े हुए थे. बच्चों ने माँ बाप के सिद्धांतों को खारिज कर दिया. वैसा ही यहाँ भी संभव है, लेकिन अभी नहीं, एक पीढ़ी बाद. जिस पीढ़ी ने बंटवारे को खुद देखा, उसकी पीड़ा को पिया, वह अब अटल-आडवाणी हो चुकी. कोई गाँधी है नहीं, जिसका लहू दावानल बुझा सके. कोई कुलदीप नय्यर नहीं जो एक शरणार्थी होने का दर्द भुला कर वाधा बॉर्डर पर सौहार्द्र की मोमबत्तियां जलाए. सौहार्द्र की जो खुदरा आवाजें आती हैं, भेड़िये उन पर हमला कर देते हैं.

……लेकिन उम्मीद बाकी है. हमारी पीढ़ी के बाद के नए लड़के “सब याद” रखने का वादा करते हैं. इंसानियत फ़िलहाल भले कुछ संकट में हो, इंसान है और रहेगा.